●クリーン運動(うんち拾い)は7月・8月はお休みです

7月・8月はクリーン運動はお休みです。八月に入っても真夏になりません。気温が上がらず雨降りみ降らずみという日が続きます。

ドッグラン新聞第85号(8月3日号)が発行されました。いつもながら美木さんの編集は面白いですね。

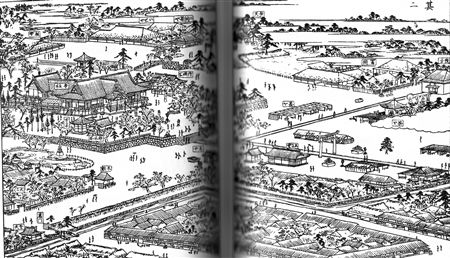

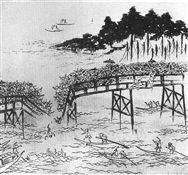

武蔵野随筆(十) (文責 ピエトロパパ) 深川八幡祭 江戸の祭りは 神輿深川 山車(だし)神田 だだっ広いが山王様 と言い慣わされた。今回は深川八幡祭について書こう。いつも通り気ままに書きつけてゆくが、思いつく資料には一応きちんと当っているので嘘は書かないつもりだ。 江戸三大祭りは、神田祭が五月十五日、山王祭が六月十五日、深川八幡祭が八月十五日と決まったもんである。(江戸時代の神田祭は九月十五日だったが、明治に入ってから五月十五日に行われるようになった。) 今年(平成二十一年)五月には神田祭が二年に一度の本祭りであり、百基近い町神輿の宮入があった。神田祭の模様は前回に紹介した。 これに対して深川八幡様の本祭りは三年に一度の開催で、去年(平成二十年)が本祭りであった。だから今年は小規模な陰祭りとなる。それで、筆者が直に見てきた去年の本祭りの模様を中心に紹介しよう。その上で、陰祭りながら今月(8月)13日〜16日に行われる深川八幡祭りを是非見物に行ってみよう。国分寺から深川八幡は意外と近い。三鷹、あるいは中野から東西線に乗って門前仲町で降りればよい。 去年(こぞ)のこの日は曇りで、隅田川を渡る川風涼しく、江戸時代ならば永代橋の下に神輿見物の屋根舟が浮かび、三味の音と小唄の声が聞こえてきたことだろう。 −−吹けよ川風 上がれよ簾 中の小唄の顔見たや−− 門前仲町の高張り提灯と八幡様の大鳥居脇の二本の大幟と祭屋台で演奏される深川囃子の笛、太鼓、鉦の音がお祭りを盛り上げる。 深川の八幡様は正式名称は今は富岡八幡宮という(創建時は永代八幡と言った)。古くからそこに鎮座ましますが、いつ創建されたかは複数説ある(最大で千年近い隔たりがある)。今の富岡八幡宮の縁起には寛永四年(1627)創建とはっきり書いてあり、それが多数説でもある。その年に砂村元八幡からご神体を遷移させて創建された。  「富岡八幡宮」江戸名所図会−化政期(1820頃)−長谷川雪旦 江戸初期にはこの八幡様の前はすぐ江戸湾の砂浜で、洲崎と呼ばれた。洲崎は埋め立てられてだんだん広がってゆくのだが、ここは江戸初期から名高い売色の地(岡場所)で、浅草田圃の新吉原を北里、北郭と呼ぶのに対して、洲崎の岡場所は辰巳(たつみ)と呼ばれた。これは深川が江戸城の東南(辰巳)に位置するからである。この色里は広大な八幡様の一の鳥居内の境内にまではみだしていた。洲崎遊郭のおかげで八幡様のお賽銭箱もずいぶん賑わったらしく、江戸の遊客は八幡様参詣の名目で洲崎に遊びに来た。つまり、神様には不謹慎な言い方だが、お互いに持ちつ持たれつの関係であった。   深川八幡のお祭りは元禄期(1690年頃)より深川の氏子衆により断続的にではあるがずっと続いてきた。「神輿深川」という通り、深川は当初から神輿が有名で、当初の神輿は、かの紀文大尽(紀伊国屋文左衛門)が元禄期に寄贈したもので、総金張りの豪華なものだったが、惜しいことに関東大震災で焼失し、今の神輿は戦後作られたものである。その神輿も立派なもので、日本一の大きさだ。大きく作り過ぎて4.5トンもあり、人間が担いで練るのは大変だ。それで、実際担いで渡御(とぎょ)させるのは二の宮という小さい方の神輿で、それでも2.5トンある。二の宮でも百人ぐらいで担ぐ。 本祭りには各町神輿もあわせて五十基以上の神輿の連合渡御があり、その迫力たるやものすごいものである。一名「水かけ祭り」とも言われ、渡御する神輿に沿道の見物がバケツでどんどん水をかける。神輿に水をぶっかける祭は深川だけだ。そのため、祭りの後、神輿を乾かして補修するのにのに二年ぐらいかけるそうだ。 深川の神輿を担ぐ掛け声は「ワッショイ、ワッショイ」だが、この定番のような掛け声は、驚いたことに今は深川だけのものだ。神田明神祭や三社祭では「ソイヤー!」とか「オンリャー!」だ。昔の江戸神輿はすべて「ワッショイ、ワッショイ」だったが、神輿を担ぐ若者が時代と共に変えていったものだ。深川だけが伝統を守って「ワッショイ、ワッショイ」だ。この掛け声は氏子連が意識して守っているようである。「ワッショイ」の「ショ」にアクセントがある。一部の町神輿には脇に音頭取りがいて、担ぎ手の「ワッショイ、ワッショイ」に合わせて「チョイサー!コリャサー!」と音頭を取る。沿道から次から次へとバケツの水が飛び、神輿も担ぎ手もずぶ濡れになりながら練って行く。       二の宮の渡御の行列の先頭は木場鳶や火消し鳶の鳶頭衆の爺さん達が半纏・股引・黒足袋・豆絞りの鉢巻という実にいなせな姿で「木遣り」の定番「真鶴」「手古」を唄いながら先導する。木遣りの「エーーオーーンヤーーリョオーー」という哀調を帯びた掛け声の曲調とあいまって、江戸情緒の精髄を見せる。何とも粋でイナセで、姿が良い。   その次に続くのが手古舞(てこまい)という扮装をした女性の行列だ。これは江戸時代中頃から続いているらしいが、昔は辰巳芸者と呼ばれた深川芸者がやった。今はほとんど氏子の娘さんが扮している。若衆髷にたっつけ袴、黒足袋に草鞋、片肌脱ぎという男姿。左手に自分の名前を書いた赤い弓張り提灯を持ち、先導役は右手に金棒(かなぼう)と呼ばれる錫杖(しゃくじょう)を引く。他のものは右手に開いた扇子を鼻の上に当てて木遣りを唄ってゆく。   手古舞と、宮神輿を先導する鳶頭衆の木遣りの大合唱と、二つながら江戸の粋をよく伝えていると思う。 ◇永代橋落橋 深川八幡祭には歴史的に名高い事件があった。 文化四年(1807)八月の深川八幡のお祭りは実に十二年ぶりであった。寛政八年(1796)に大喧嘩が出来たために久しくお祭りをせずにいたのだ。 久々のお祭りで深川の町々が大奮発で立派なお祭りをやった。雨で四日延びたお祭りが十九日に行われた。その日は朝から江戸中の人が集まったかと思わせるほど人出が多かった。四ッ時(午前十時)頃、一番の山車が永代橋の向うを通る。そらお祭りが来たというわけで、そこへ人が集まって来る。橋の上が真っ黒になるくらいである。そこへまた調子悪く、一橋民部卿(十一代将軍家斉の弟)のご通行ということになった。その人が通過されると言うので警護に出ているものが鉄棒を揮って「片寄れ、片寄れ」というから、前方の群集は立ち止まろうとしたが、そうと知らぬ後方の群集はどんどん橋のほうへ押してくる。自然、橋の上で揉み合う形になった。その弾みで永代が落橋した。深川側から七間ほどのところから四間ばかりの部分が落ちた。その上にいた人は全員川に落ちたが、事態の分からぬ後方の群集に押されて更に多くの人が川に押し落とされるという大惨事になった。 お船手組は向井将監の指図で急に御用船を出し、なお佃島の漁夫にも命じて、百四五十隻の漁船を出させて、救助に尽くした。 町奉行の報告によると、川へ落ちて救助されたものが三百四十人、溺死した者が四百四十人、と言うことになっているが、実際は千五百人ほど溺死したらしい、と伝えられている。 落橋で多数の市民が死んだということは江戸に二度とない事柄であるので、当時の江戸の人々をひどく驚かせた。   「永代橋深川新地」東都名所 安藤広重 「永代崩落図」夢の浮橋 幕末の永代橋。向こう岸の家並が洲崎 ◇辰巳芸者 深川を語るのに辰巳芸者を省略するわけにはいかない。 洲崎(深川)は江戸初期よりの古い私娼地(いわゆる岡場所)で、大変に繁盛した。浅草の新吉原を「北里」「北郭」と呼び、それに対して「辰巳」と言えば洲崎遊郭のことであった。 江戸の公認遊郭は吉原だけで、そこ以外での売色は禁止されていた。そのため吉原からの訴えで、幕府は度々洲崎遊郭を営業停止にし、遊女を検挙した。そのため、さすがに隆盛を誇った洲崎遊郭も享保二十年(1736)から以降は衰微してしまった。 それに代わって、芸を売り色は売らぬという「芸者」というものが出てきた。日本橋の芳町新道から菊弥という芸妓が引っ越してきて、唄のお師匠さんということで茶店を開いた。そうすると江戸での馴染客がどんどんやって来る。それが繁盛の初めで遂に門前仲町というものになった。宝暦(1751〜64)ごろには深川は既に景気づいていた。吉原は遊女で売り、辰巳は芸者で売った。 踊子(芸者)は色を売らずに芸を売るということで、建前上は娘または生娘という体裁を取っていたが、色は売らないと言っても、必ず売らないのではない。実質は、生娘も看板だけのものであった。 三田村鳶魚は「江戸芸者の研究」で、芸の値段を詳しく考証し、芸だけで彼女達が生活できないことを立証している。芸妓が色を売るのを「ころぶ」という。「ころぶ」と当然収入は多かった。 矢田挿雲は「江戸から東京へ」に辰巳芸者の気質をこう書いた。 「辰巳女の気質は文化・文政頃になると、回漕業とともに発達した米商、材木商、魚商などの、豪奢な生活に守られて、異常の洗練をとげ、これら深川独特の、寛闊大腹な商人気質から都会的、俳諧的感化をこうむった。辰巳風という一種侠艶な風俗は、浮世絵に描き残され、その言葉や気質は物の本に写されてある。」 辰巳芸者というのは、いわゆる江戸っ子中の江戸っ子芸者で、江戸中でもっとも意地と張りが強く、イナセと侠(キャン)とイサミは辰巳芸者によって伝わったと言われている。 情にはもろくて涙っぱやく、 「よし分かった。」と言えば本当によく分かったのであり、 「妾(あたし)が引き受けた。」と言えば、どこまでも引き受けたのであり、 借金して人を助け、自分の吐いた一言に命をかけるところに辰巳独特の味があった。 江戸中で辰巳芸妓だけが、足袋もはかず素足に下駄履きで、羽織を着ており、「羽織芸者」あるいは単に「羽織」とも呼ばれた。女だてらに男の真似をして羽織などを着て客席に出ることはおとなしくない好みであり、崩れた風俗であったといえる。また当局の目を逃れるため仇吉、米八、蔦吉など男名を用いたのも辰巳が最初である。 宝暦以後天保十三年まで辰巳芸妓は大変に繁盛して、人づてに伝えられる多くの名妓も輩出した。米蝶(こめちょう)、弁天おかん、木綿屋おきりなどという辰巳芸妓が後世に言い伝えられた。   羽織芸者 「洲崎はつ日の出」江戸名所 安藤広重 三谷一馬(絵) 洲崎海岸は初日の名所だった。潮風よけに頭巾を かぶった羽織芸者。左方の建物は洲崎弁天社。 しかし、吉原(なか)に対して辰巳と呼ばれた洲崎の色町も、水野忠邦の天保の改革による天保十三年(1842)三月の岡場所禁止令で雲散霧消し、その時をかぎりとして、辰巳名物の色町は二度と見られなくなった。 それで辰巳の芸妓たちはどうなったかというと、大部分が大川(隅田川)の向こうの柳橋に移っていった。そこで辰巳仕込みのイナセとキャンを売り物にして、柳橋の柳暗花明の巷は日に増し繁盛した。船宿も料理屋もすべて柳橋に移転した。すなわち辰巳芸者の辰巳張りは正統に柳橋芸者に伝えられたのだ。明治になっても柳橋芸者は辰巳の粋とイナセとキャンを引き継いで、並ぶものなき江戸っ子芸者であった。 <参考文献> ・論考「江戸芸者の研究」−鳶魚江戸文庫第二十六分冊−三田村鳶魚 ・同 「永代落橋」 − 同 第二十一分冊− 同 ・「江戸から東京へ」 −第六、七、九分冊 −矢田挿雲 ・「江戸庶民風俗図会」 −三谷一馬 ・「江戸名所図会」 −復刻版(筆者蔵書) −長谷川雪旦 ・写真類は全て筆者撮影による |